前立腺がん

前立腺肥大症と前立腺がんの違いについて

前立腺は膀胱のすぐ下にあり、そのまん中を尿道が貫いています。精液の一部を産生するなど男性の性機能に重要な役割を担っています。

前立腺肥大症は良性の病気で、加齢とともに前立腺が大きく腫れてくる疾患です。頻尿(トイレが近い)、排尿困難(尿が出にくい)などの下部尿路症状が見られ、一般にα受容体遮断薬、PDE5阻害薬などで症状は軽快します。

一方、前立腺がんは悪性の病気で、早い段階ではこのような下部尿路症状は見られませんが、がんが進行してくると同様の症状が起こってきます。

前立腺がんの診断

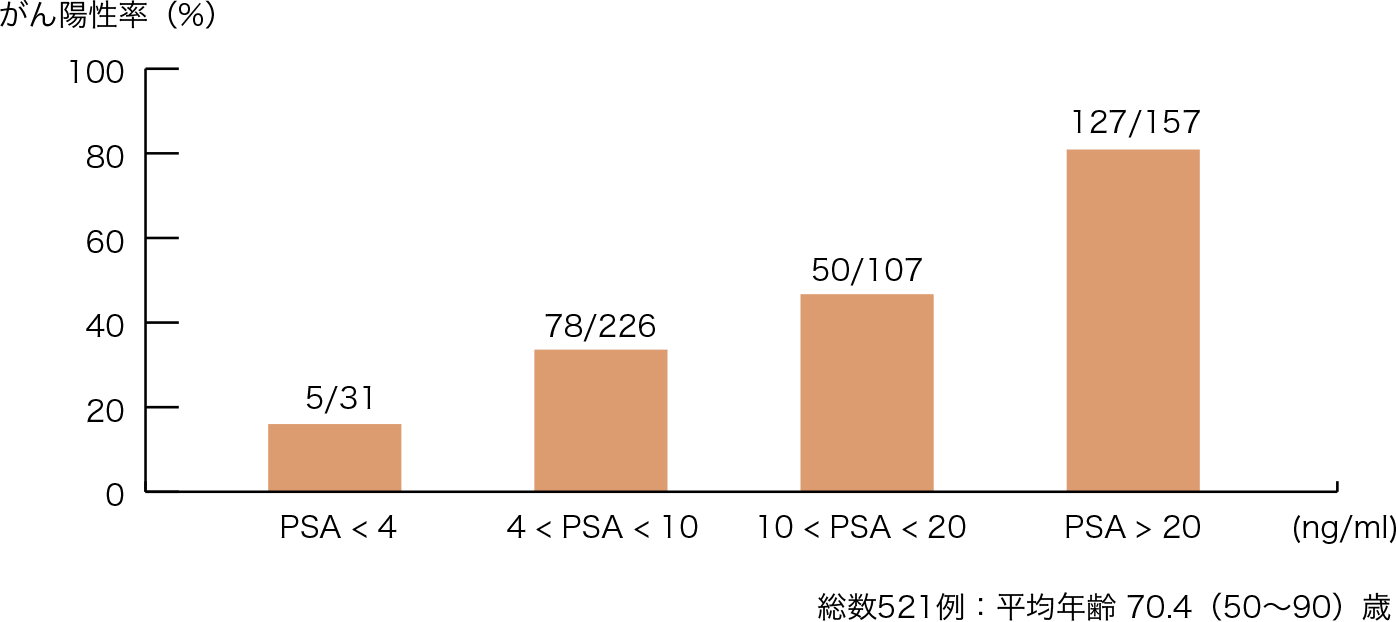

前立腺がんは、前立腺の外側に発生することが多いため、進行して大きくなるまで排尿困難などの症状が見られません。そのため、早期前立腺がんを発見するために、血液中の前立腺特異抗原(PSA)という腫瘍マーカーを調べます。一般にPSAが4ng/ml以上で前立腺がんを疑います。そのほかMRIや超音波検査や直腸診などのさまざまな検査結果とあわせて総合的に判断しますが、前立腺がんの確定診断では、針生検によって前立腺の組織をとって顕微鏡で調べることが必要となります。

兵庫医科大学泌尿器科における血清PSA値と前立腺がん陽性率

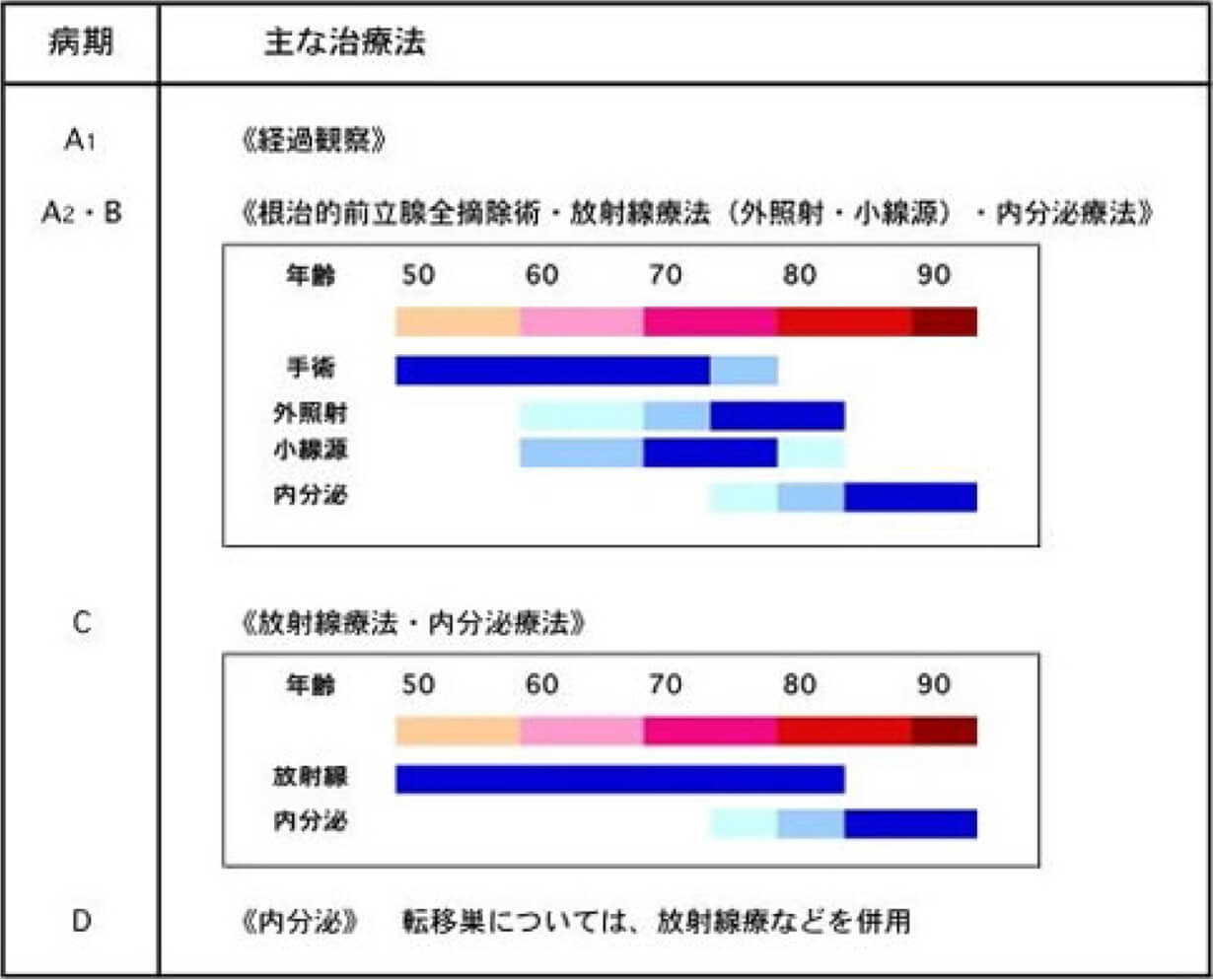

前立腺がんの病期

前立腺がんの治療方針を決める場合には、がんが進行しているのか(病期)を調べる必要があり、腹部CT、胸部CT、骨シンチなどの検査が行われます。その結果、下記のようにA,B,C,Dの4つの病期に分けられます。

病期A

前立腺肥大症の手術で偶然に見つかったがんです。見つかった大きさによって、経過観察か治療かを判断します。

病期B

がんが前立腺内部にとどまっている状態です。

病期C

がんが前立腺の被膜を超えて外側まで広がった状態です。直腸診やMRIで診断されます。

病期D

がんが前立腺から骨盤リンパ節、骨、その他の臓器に転移している状態です。

前立腺がんの治療

前立腺がんの治療には手術療法、放射線療法(外照射、小線源、重粒子)、ホルモン療法などさまざまな治療法があります。どの治療法を選択するかは、年齢、がんの進行程度(病期)、がんの悪性度(グリソンスコア)、診断時の血中PSA値によって決定されます。 特に早期がん(病期A,B)においては、手術療法や放射線療法の長期成績が同程度と考えられているため、患者さんの希望を大きくとりいれながら決定されます。

経過観察

PSA値が低く、がんの悪性度(グリソンスコア以下)が低い場合には治療を行わずに経過観察を行うこともあります。定期的なPSA検査が必要です。PSAの上昇がなくても1-2年に1回で針生検を行い、癌の悪性度に変化がないことを調べる必要があります。

根治的前立腺摘除術

一般的に78歳までの早期がん(病期A,B)が対象となります。手術により、前立腺をとって膀胱と尿道をつなぎます。手術方法として、以前は開腹手術と腹腔鏡手術を行なっていましたが、2012年よりロボット支援腹腔鏡手術を行い、2025年5月現在で600例の患者さんが治療を受けておられます。約2週間の入院が必要です。術後合併症として腹圧性尿失禁がありますが、手術手技の発達によりほとんど見られなくなっています。通常は勃起神経も一緒に切除しますが、早期がんに対しては温存することも可能です。

放射線療法(外照射)

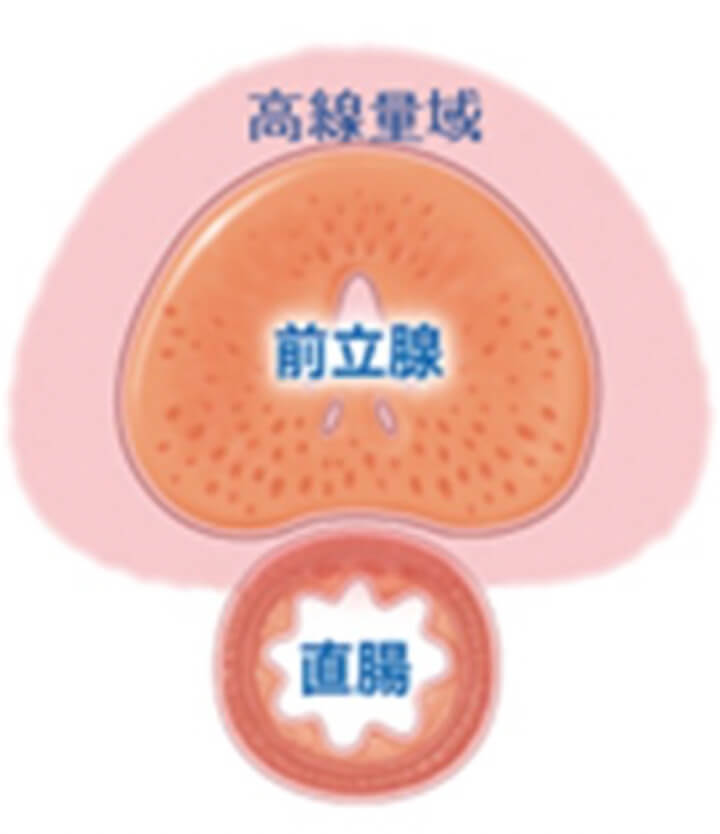

今日、手術と同程度の治療成績が得られるといわれています。約7週間の外来通院が必要です。転移の認められない症例(病期A,B,C)が対象となります。放射線治療前後1年間はホルモン療法を併用で行い、悪性度の高い癌の場合はホルモン治療の期間が長くします。副作用として、直腸炎(出血)、頻尿、排尿困難などがあります。最近は、コンピューターとCTスキャンを用いて、正確に前立腺に照射することが可能となっており、このような副作用の出現をかなり低く軽度に抑えられるようになっています。さらに直腸炎に関しては、前立腺と直腸の間にハイドロゲル直腸周囲スペーサ・Space OARを留置することで直腸に対する影響を少なくすることも可能になっています。

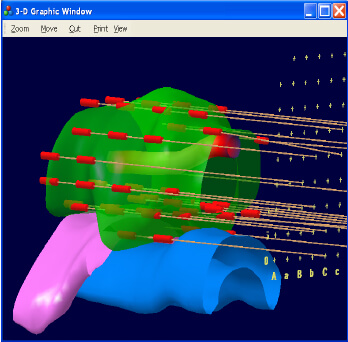

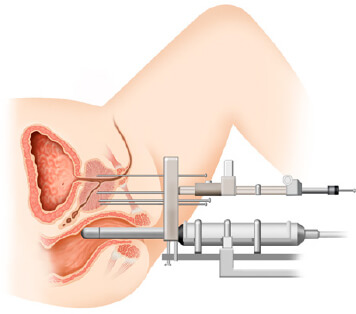

小線源療法(ブラキセラピー)

ごく小さな線源を患部に埋め込む放射線療法です。4日前後の入院が必要です。外照射に比べ副作用は少なく、性機能が温存できる可能性が高いことが利点です。早期がん(病期A,B)が対象となりますが、がんの悪性度やPSA値によって放射線外照射を追加することがあります。兵庫医科大学泌尿器科では2007年3月から施行し、2024年4月現在236例の患者さんがこの治療を受けておられます。

内分泌(ホルモン)療法

進行性の前立腺がん(病期D)や早期がんでも、高齢や合併症(心疾患、肺疾患など)のために手術や放射線療法が施行できない場合にも内分泌療法を行います。男性ホルモン(アンドロゲン)の約95%を産生する精巣を摘出する方法(除睾術)と、LH-RH(黄体形成ホルモン放出ホルモン)類似薬によって精巣からの男性ホルモン産生を低くする方法があります。これらの去勢術に加えて、抗アンドロゲン剤を内服することにより強力ながん増殖を抑制するのが一般的です。ホルモンに効果のある転移性前立腺癌の場合は、アンドロゲンをさらに強力に抑える新規ホルモン治療薬や抗がん剤を使用します。ホルモンに対して不応性の前立腺癌に進行した場合は、血液や針生検などで採取した組織の一部を用いて遺伝子異常を調べる検査を行うことで使用可能な薬剤もあり、患者さんそれぞれの希望に応じて治療を行います。

前立腺がん根治的治療

← 横スクロールでご覧ください →

| 年齢 | 病期 | 治療期間 | 長所 | 短所 | 主な合併症 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 小線源 | 60歳以上 | A・B1 | 4日間 入院 | 短期間入院で施行できる | 中~高リスク適応なし | 排尿困難 |

| ロボット手術 | 78歳未満 | A・B | 2週間 入院 | 放射線療法が追加できる | 高齢者には適応がない | 尿失禁・勃起不全 |

| 外照射 | 70歳以上 | B・C | 1ヶ月 外来 | 通院で施行できる | 治療期間が長い | 出血性膀胱炎 |

小線源

ロボット手術

外照射

兵庫医科大学泌尿器科・放射線科における

前立腺がんの治療方針

膀胱がん

膀胱がんとは

膀胱は腎臓で作られた尿を溜めておく筋肉でできた袋です。膀胱がんはその袋を裏打ちしている膀胱粘膜である尿路上皮から発生します。

膀胱がんの症状

ほとんどの膀胱がんは痛みも伴わず突然の血尿(無症候性肉眼的血尿)から見つかります。血尿は尿路結石などでも見られる症状ですが、50歳以上の方に無症候性血尿が認められた場合には、膀胱がんを強く疑います。排尿痛、頻尿、残尿感などの膀胱刺激症状から膀胱がんが見つかることもありますが、このような場合には上皮内がん、浸潤性膀胱がんなど比較的悪性度が高い場合が多いとされています。

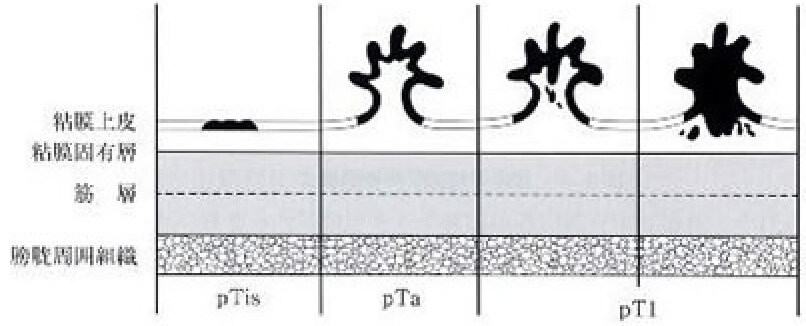

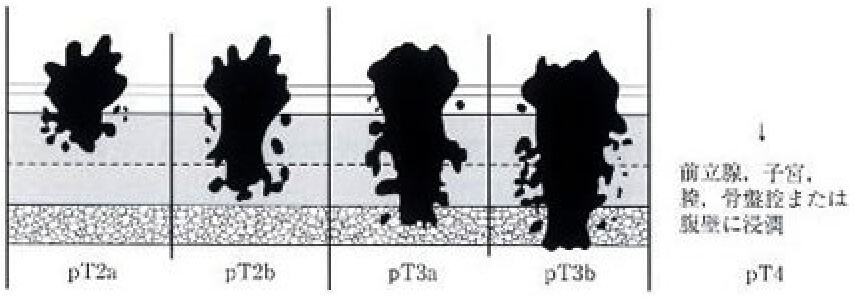

膀胱がんの診断と病期

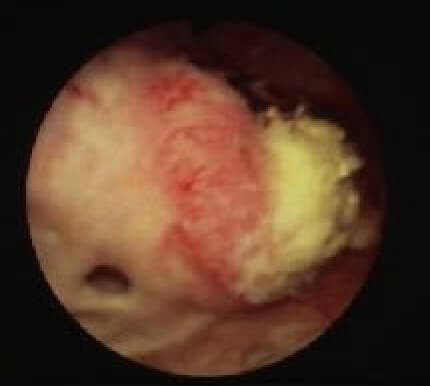

膀胱がんは表在性膀胱がん(膀胱粘膜または粘膜下層にとどまっている状態)と浸潤性膀胱がん(粘膜下層を超えて筋層まで入り込んでいる状態)に分けられます。表在性膀胱がんは経尿道的手術(膀胱鏡で手術する方法:TURBT)で切除が可能ですが、浸潤性膀胱がんになると、抗がん剤治療、放射線治療、膀胱全摘除術などの侵襲の大きな治療法が必要になります。

膀胱鏡で見ると、表在性膀胱がんは柔らかくイソギンチャクのような形態(乳頭状)をしています。一方、浸潤性膀胱がんは硬く岩山のような形態(広基性)をとります。しかし、正確な病期を決定するためには、膀胱鏡により組織を採取(生検)して顕微鏡で調べることが必要です。

表在性膀胱がん

浸潤性膀胱がん

Tis

上皮内がん

Ta

基底膜を超えて浸潤傾向を示さないもの

T1

基底膜を超えて間質へ浸潤をするが、筋層までは到達しないもの

T2

腫瘍が筋層まで浸潤するもの

T3a

顕微鏡レベルで周囲脂肪織へ浸潤するもの

T3b

肉眼的に周囲脂肪織へ浸潤するもの

T4a

前立腺へ浸潤するもの

T4b

前立腺以外の周囲臓器へ浸潤するもの

膀胱がんの治療

経尿道的膀胱腫瘍切除(TURBT)

表在性膀胱がん(TaとT1)は内視鏡的切除で治療できます。その際、術後再発を抑制するために、①PDD併用による腫瘍の可視化と②適切な追加治療の導入を行っています。

膀胱全摘除術と尿路変向術

膀胱の筋肉の層まで浸潤しているステージT2以上のがんを浸潤性膀胱がんといい、内視鏡的には完全に切除することができません。浸潤性膀胱がんでは、膀胱をすべてとってしまう膀胱全摘術が標準治療として行われます。最近は後述するロボット支援膀胱全摘除術で行っています。膀胱摘除後には尿路変向術と呼ばれる尿を外に出すための再建手術も必要になります。

尿路変向術には尿管皮膚ろうや腸管を利用した回腸導管、自排尿型回腸代用膀胱などいくつかの術式があり、それぞれに長所、短所があり、個々の病気の状況と全身の状況に応じて最適な方法を選択します。最も多く行われているのは回腸導管ですが、一日中尿をためるための採尿袋をおなかに貼る必要があります。自排尿型代用膀胱は60cm程度の回腸を袋状に縫い合わせて代用膀胱を作って尿道にそれをつなぎ、腹圧で排尿できるようにする術式で、術後の生活の質(クオリティーオブライフ:QOL)が高いことが特徴です。

転移性膀胱がん(尿路上皮癌)に対する集学的治療

転移がある症例に対しては抗がん剤による化学療法、免疫チェックポイント阻害薬、放射線療法などを様々な技術をとりいれた集学的治療が行われます。また最新のゲノム検査を適宜行い、がん細胞の特性に応じた精密医療(Precision Medicine)を目指しています。

腎細胞がん(腎がん)

腎細胞がんについて

腎臓は血液を濾過して尿を作る臓器です。また、血圧を保つホルモンや赤血球をつくるホルモンも作り出しています。腎臓は尿を作る部分(腎実質)と尿が流れる部分(腎盂)に分かれます。腎細胞がんは腎実質から発生するがんです。腎盂から発生するがんは腎盂がんと呼ばれ、腎細胞がんとは組織も治療法も異なっています。

腎細胞がんの症状

約80%の腎細胞がんが症状を伴わず、CTや超音波検査などの画像診断で偶然発見されます。このようながんを偶発がんと呼びますが、手術で完全に切除できれば比較的予後は良好です。一方、血尿、腹部腫瘤、疼痛、発熱、貧血、食欲不振、体重減少などの症状が発生してから発見される腎細胞がんは、転移を伴う進行がんであることが多く、予後も悪いとされています。

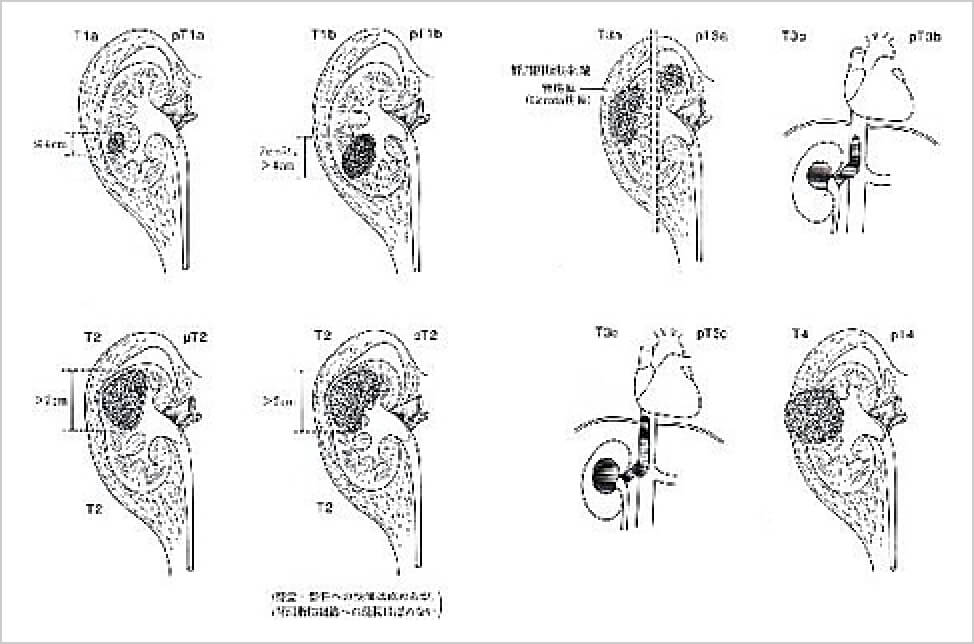

腎細胞がんの病期

T1a

最大径が4cm以下で、腎に限局する腫瘍

T1b

最大径が7cm以下で、腎に限局する腫瘍

T2

最大径が7cm以上で、腎に限局する腫瘍

T3a

腫瘍は副腎または腎周囲脂肪組織に浸潤するが、Gerota筋膜を超えない

T3b

腫瘍は肉眼的に腎静脈または横隔膜下までの下大静脈内に進展する

T3c

腫瘍は肉眼的に横隔膜をこえる下大静脈内に進展する

T4

腫瘍はGerota筋膜をこえて浸潤する

腎細胞がんの診断

ほとんどの腎細胞がんが超音波検査、CT、MRIなどの画像で診断ができますが、良性腫瘍との鑑別が難しいこともあります。生検(針で組織を採取して調べること)はがん細胞をまき散らす危険があるため、禁忌とされています。

腎細胞がんの治療

原発巣(腎臓)に対する手術療法

腎細胞がんの治療は、可能な限り腎摘除術が基本です。健常側(がんがないほう)の腎臓が正常であれば、患側(がんがあるほう)の腎臓を摘出します。しかし、4cm以下の比較的小さな腎細胞がん(T1a)は腎部分切除(がんの部分だけを切り取り、腎臓を温存する手術)の対象となります。兵庫医科大学泌尿器科では、腎摘除術、腎部分切除のいずれにおいても開放手術に比べて傷が小さくてすむ体腔鏡下手術を行っています。2014年からは内視鏡手術支援ロボットによる腹腔鏡下腎部分切除術も開始しています。

集学的治療

転移がある症例に対しては分子標的阻害薬や免疫チェックポイント阻害薬を中心に、転移巣の切除、動脈塞栓術、放射線療法など様々な技術をとりいれた集学的治療が行われます。

精巣腫瘍

精巣腫瘍とは

精巣(睾丸)は、男性ホルモンを分泌し精子をつくるところです。他の臓器と同様に精巣からも悪性腫瘍(がん)が発生することがあります。多くのがんは高齢者によく発生しますが、精巣腫瘍は乳幼児期、青年期、中高年期、と発生する時期に3つのピークがあり、最も多く見られるのが15歳~40歳までの青年期です。

精巣腫瘍の症状

精巣は陰嚢とよばれる袋に中にあり、外から触れることができます。精巣腫瘍の初発症状は徐々に進行する精巣の腫れです。通常、精巣の腫れにともなう痛みはありません。大動脈周囲のリンパ節に転移すると、腰痛などの症状がでることもあります。また、HCGというホルモンを産生することもあり、女性化乳房(女性のようにおっぱいが大きくなること)が見られることもあります。

精巣腫瘍の診断

その他の陰嚢が腫れる病気として、精巣水瘤(精巣の周りに水が溜まる病気)、精巣静脈瘤、精巣上体炎などがあります。精巣腫瘍と見分けるためには触診、超音波検査、CT、MRIなどが必要です。

精巣腫瘍の病期

精巣腫瘍は精巣から発生しますが、まず大動脈周囲リンパ節に転移し、その後、胸部リンパ節、肺、肝臓、脳、骨などに転移します。次のように分類されます。

I期

腫瘍が精巣だけに存在している場合

II期

大動脈周囲リンパ節に転移がある場合

IIIa期

胸部リンパ節にまで転移がある場合

IIIb期

肺に転移した場合

IIIc期

さらに肝転移や脳にまで転移した場合

精巣腫瘍の治療

I期の場合は、精巣摘除するのみで治癒します。しかし、転移があるII期以上になると、抗がん剤を使った化学療法が必要となります。化学療法で転移巣が消えてしまった場合にはそのまま経過観察になりますが、転移巣が残った場合には外科的に切除することもあります。